在医疗影像技术迭代加速的今天,DSA(数字减影血管造影)影像软件系统凭借其独特的技术优势,已成为心血管、神经外科等领域介入手术的「隐形手术刀」。据《中国介入医学发展报告2025》显示,我国每年超300万例介入手术依赖DSA影像引导,而软件系统的性能直接影响手术成功率与患者预后质量。本文将从技术原理、临床价值及行业趋势三个维度,全面解析DSA影像软件系统的核心作用。

一、技术原理:从二维成像到四维时空的跨越

DSA影像软件系统通过数字减影算法实现血管结构的精准可视化。其核心流程包括:

1. 双能减影技术:利用高低能量X射线穿透人体,自动分离骨骼与血管影像,消除传统造影中骨骼对血管的遮挡。

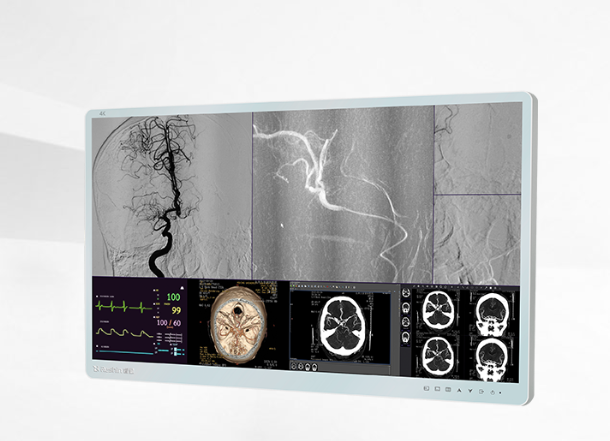

2. 三维重建引擎:基于多平面重建(MPR)和容积再现(VR)技术,将二维造影图像转化为360°可旋转的血管模型,医生可直观观察动脉瘤形态、血管狭窄程度等关键参数。

3. 实时动态追踪:结合介入器械的电磁定位技术,软件可实时标注导丝、导管在血管内的位置,误差精度达0.1毫米级。

以联影医疗最新发布的uAI NEXUS医疗大模型为例,其影像智能体通过多模态数据融合,可在单次胸部CT扫描中同时分析37种心血管病变,AUC值达0.92,较传统方法提升10%。

二、临床价值:从手术导航到治疗决策的全链条赋能

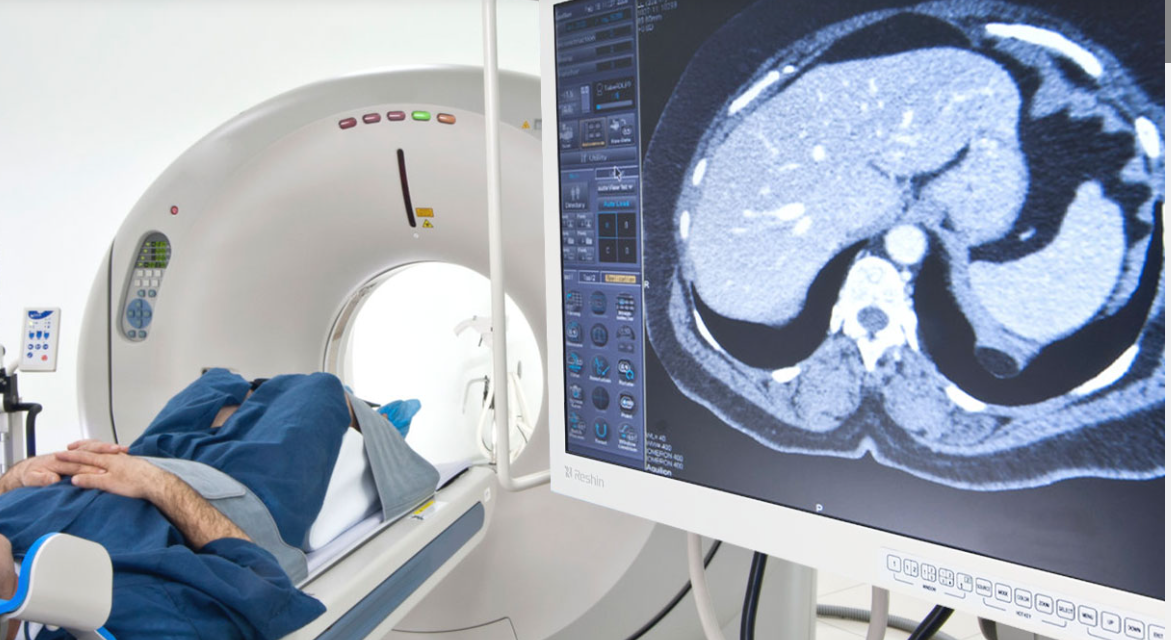

1. 精准手术导航

通过AI图像分割技术,实现DSA影像与术前CTA的智能融合。临床数据显示,该系统可降低40%辐射暴露、节省60%造影剂用量,并将急诊手术时间缩短35%。在腹主动脉瘤腔内隔绝术中,软件的0.1毫米级血管轮廓识别能力,使复杂病例成功率提升15%。

2. 治疗方案优化

- 心血管领域:通过冠脉血流储备分数(FFR)计算模块,软件可量化评估血管狭窄对心肌供血的影响,指导支架植入策略。

- 神经介入:颅内动脉瘤测量算法可自动计算瘤体体积、颈宽比等参数,辅助医生选择弹簧圈型号与栓塞路径。

- 肿瘤治疗:基于血管密度分析的肿瘤供血动脉三维重建,可精准定位栓塞靶点,减少正常组织损伤。

3. 科研与教学创新

软件系统支持手术过程的4K超高清录制与AI自动标注,为临床研究提供标准化影像数据库。

三、行业趋势:AI与多模态融合开启精准医疗新时代

1. 生成式AI重塑成像模式

2024年Cell子刊发表的GenDSA系统,通过生成式对抗网络(GAN)技术,在低剂量扫描条件下生成高分辨率血管影像。该系统在35家医院的临床验证中,医生无法区分生成影像与真实DSA图像,为降低医患辐射风险提供了新路径。

2. 多模态数据融合

联影「元智」医疗大模型整合文本、影像、语音等多源数据,实现「一扫多查」功能。例如,在神经介入手术中,软件可同步分析DSA影像、患者病史及基因检测结果,自动生成个性化治疗方案。

3. 国产化替代加速

国产DSA软件已实现冠脉、颈动脉、颅内动脉等多部位的精准测量,并通过DICOM3.0标准认证。

结语:DSA软件系统——介入手术的「数字大脑」

从二维造影到四维时空导航,从单模态分析到多学科融合,DSA影像软件系统正成为医疗数字化转型的关键枢纽。随着AI技术的深度渗透,其功能已从单纯的影像处理延伸至手术决策支持、科研数据挖掘等领域。未来,随着5G远程诊疗与手术机器人技术的发展,DSA软件系统将进一步打破地域限制,让精准介入手术惠及更多患者。