在医疗显示设备领域,内窥监视器与普通医用显示器虽同属医疗影像显示范畴,却因应用场景差异形成显著技术分野。了解二者区别,对医疗机构精准选型与患者诊疗安全意义重大。

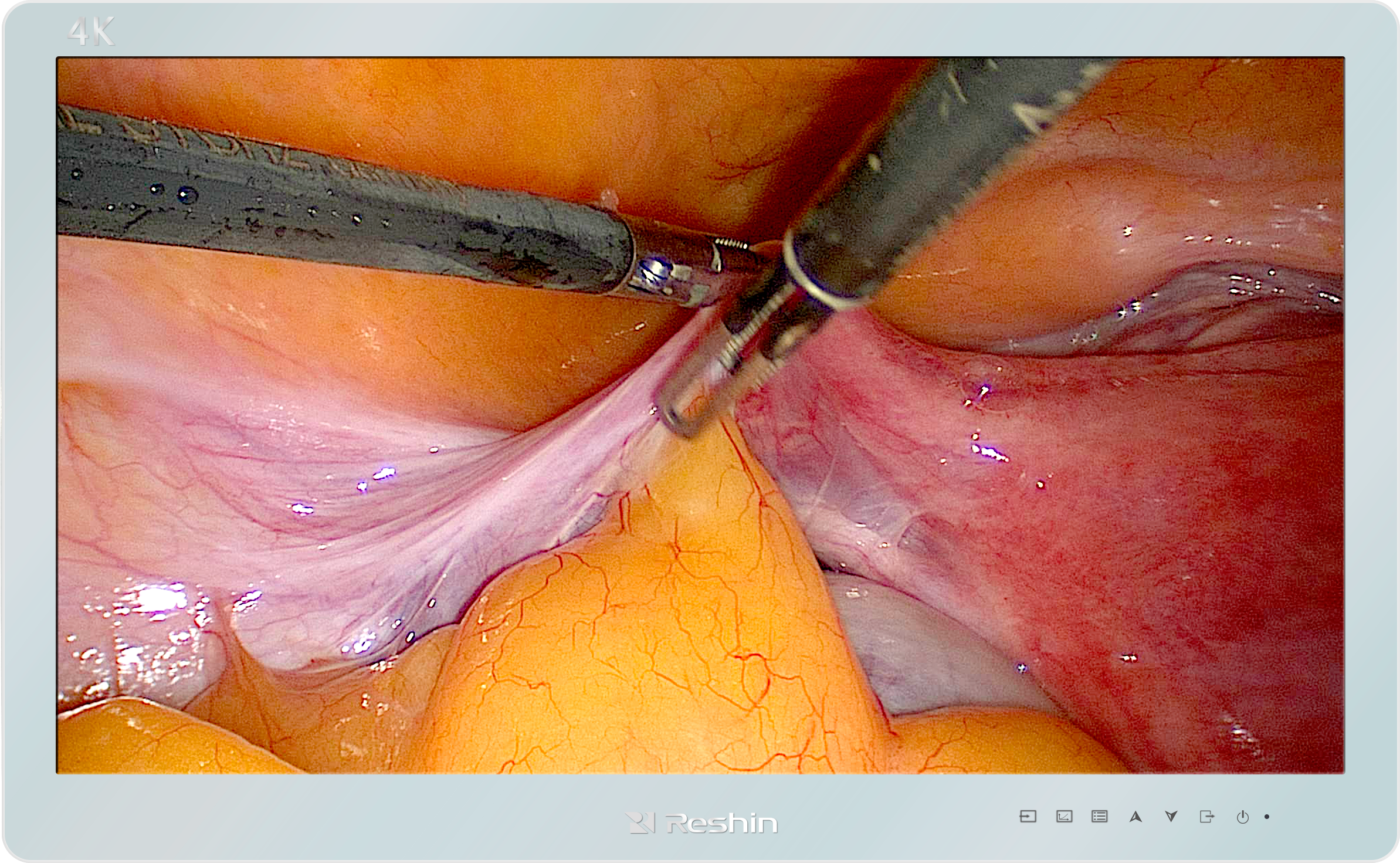

成像技术:专业场景催生特殊需求普通医用显示器侧重静态影像呈现,如 X 光、CT 等设备的二维断层图像,分辨率多在 1920×1080 至 4K(3840×2160)区间。而内窥监视器专为内镜手术设计,需实时处理动态、微距影像。以 4K 超高清内窥监视器为例,其像素密度达普通显示器两倍,配合 120Hz 高刷新率,能捕捉胃镜检查时胃黏膜的细微血管搏动,或腹腔镜手术中 0.1mm 级组织纹理变化,避免普通显示器因动态模糊导致的病灶遗漏。

色彩还原:临床诊断的关键差异医疗影像的色彩精准度直接影响诊断准确性。普通医用显示器遵循 DICOM Part 14 标准,确保灰度一致性,适用于骨骼、钙化等密度差异判断。内窥监视器在此基础上,需强化生物组织的自然色彩还原。内窥监视器通过光谱增强技术,使早期癌变的充血区域与正常组织形成鲜明对比,辅助医生识别普通显示器易忽略的病变信号。

防护性能:严苛环境的硬性要求手术室的消毒流程与体液喷溅风险,倒逼内窥监视器强化防护设计。其外壳普遍采用 IP65 级防水防尘材质,支持过氧化氢气体熏蒸与含氯消毒剂擦拭,部分型号更内置防雾涂层,解决内镜镜头遇热起雾的临床痛点。相较之下,普通医用显示器多为室内固定使用,仅满足基础防尘需求,若接触手术环境中的液体或腐蚀性试剂,易造成电路损坏。

功能拓展:专用场景的深度适配内窥监视器集成多模态影像融合功能,可叠加荧光造影、窄带成像(NBI)等特殊模式,例如在结直肠手术中同时显示白光影像与 NBI 模式下的微血管结构。普通医用显示器则以单模态影像显示为主,功能侧重 DICOM 校准与多屏联动。此外,内窥监视器常配备触控操作面板与快速分屏功能,方便医生在手术中实时切换不同内镜视角,而普通医用显示器多为按键式操作,交互响应速度难以满足动态手术需求。

随着微创外科技术普及,内窥监视器正以其专业级性能推动诊疗精度升级。医疗机构在设备采购时,需依据手术类型、消毒规范及影像分析需求,精准区分两类显示器的技术边界,方能最大化设备价值,守护患者生命健康。